|

|||||

|

|||||

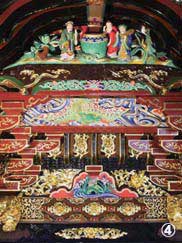

| 妻沼聖天山(埼玉県・熊谷市/歓喜院聖天堂)は、生駒聖天(奈良県・生駒/宝山寺)、待乳山聖天(東京・浅草/本龍院)と並び、日本三大聖天のひとつに数えられています。高野山真言宗に属する名刹です。 寺伝によると、治承3年(1179年)に斎藤別当実盛(平家物語にも登場する平安末期の武将)が当家の守り本尊である大聖歓喜天を祀って聖天宮と呼び、長井庄(現熊谷市)の総鎮守として開創したと伝えられています。 御本殿は、奥殿(大聖歓喜天が祀られている場所)、中殿、拝殿(一般民衆がお参りする拝所)からなる権現造。江戸時代初期の災火で焼失したため、江戸時代中期(宝暦年間)に再建されました。 外部・内部ともに当時の装飾技法が駆使されており、江戸時代(中期〜後期)の装飾建築の代表例といわれています。御本尊の「御正躰錫杖頭」、3つの屋根の破風(屋根の両端の三角部分)を組み合わせた「貴惣門」とともに、国指定重要文化財(御本殿は、昭和59年に指定)です。 |

|||||

| 明治時代の神仏分離令により、聖天信仰は邪教とされ、多くのお寺が神社に鞍替えして延命するなかで、妻沼聖天山は、地域の守り神(寺)としてあり続けています。 「神仏分離令は、明治政府の政策でした。ですが、国家に抵抗してまで聖天堂を守ろうとした地元の団結には、とても感服します。神社だからとか、お寺だから、というより、聖天が『自分たちの守り神様』として祀られてきた証でしょう」と話すのは、高野山真言宗・歓喜院の鈴木英全院主。 妻沼聖天山は、家内安全、商売繁盛、厄除け開運などあらゆる良縁を結ぶとされ、古くから「縁結びの神様」として信仰されてきました。例大祭(春秋2回)をはじめ、初詣や節分会には今でも大勢の参拝客が訪れ、にぎわいを見せます。 |

|

||||

| 建物は、建立後250年経過しており、経年により傷んだ箇所を修復しようと、平成15年10月から、保存修理の大規模改修工事が行なわれています。 これまで、昭和42年に屋根修理を行なった以外は大きな修理はなかったため、250年前の部材が現在も残されています。今回の工事でも、当時の部材をできるかぎり再利用しています(今回の工事では、おもに銅板屋根の葺き替えと外まわりの漆塗と彩色の修理を行なっています)。 完成は、平成23年6月を予定(一般公開)。完成すれば、建立当時の豪壮華麗な姿がよみがえることでしょう。 「今回の改修は、みなさまからの浄財がなければ行なわれなかったはずです。ですから地域のみなさまには、どうぞ『私が、聖天堂を直したんだ』と自慢してほしい。そして、歴史的な価値や、文化や、伝統を残していこうというみなさまのお気持ちを、子どもや孫たちの世代にもつなげていただきたいですね」 |

|||||

|

|||||

|

|||||

むさしの散歩道トップへ戻る