|

|

|

|

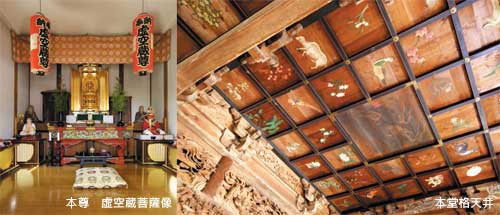

| 高野山真言宗能満山能護寺は、天平15年(743年)、聖武天皇の勅命を受けた行基上人(日本で初めて大僧正の位を授けられた奈良時代の僧)が、鎮護国家を祈願して開山したお寺です。のちに弘法大師空海によって再興され、無量の知恵と福徳を備えた本尊虚空蔵菩薩を中心に、仏教精神を普及。当時は、僧侶を養成する役割も担っており、能護寺で修行に励んだ多くの僧侶が世に送り出されたと伝えられています。 本堂は文化11年(1814年)に再建されたもので、平成16年(2004年)に修復。大日如来座像が安置された堂内の格天井(十六羅漢)には、この地域を代表する画家、金井烏州、岩崎栄益、樋口春翠らによって「花鳥獣」が描かれ、明治時代に奉納されました。ちなみに十六羅漢とは、「釈迦の弟子の中で、民衆を悟りの境地へと導く16人の聖者」のことです。 また、元禄14年(1701年)に鋳造された鐘楼の鐘には、梵字で光明真言などが刻まれています。 |

|

|

|

|

|

能護寺は、再建以降、地域寺院の中心的役割を果たすと同時に、近年では「妻沼のあじさい寺」としても有名です。境内には、約60種類800株に及ぶあじさいが植樹されています。 能護寺は、再建以降、地域寺院の中心的役割を果たすと同時に、近年では「妻沼のあじさい寺」としても有名です。境内には、約60種類800株に及ぶあじさいが植樹されています。鈴木秀典副住職によれば、「あじさいが植えられ始めたのは、およそ30年前」から。ボランティアの方々にも支えられながら、現在まで大切に育てられています。  「かつてこの寺は樹木が少なく、とても殺風景でした。そこで『境内の彩りになれば』と、あじさいが植えられたと聞いています。挿し木で少しずつ増やし、新しい品種があれば取り寄せ、やがて境内は、豊かに咲く初夏のあじさいで埋め尽くされるようになったのです。6月は、雨が続きますよね。あじさいには、『じめじめしがちな時節でもたくさんの人々を楽しませたい』との願いが込められているのでしょう」毎年6月になると、色鮮やかなあじさいが咲き誇り、県内外から多くの見物客が訪れます。 1200余年の歴史を持つ古刹と、咲き誇るあじさい。その趣は実に穏やかで、実に情緒的です。 |

|

「お寺は、法事やお参りをするだけの場所ではありません。気構える必要も、宗派を気にすることもなく、『誰もが癒しを感じる場所』なんですね。ですから、どうぞ気軽にご来寺いただき、花々を愛で、癒しを感じ、落ち着きに満ちたひとときを楽しんでいただきたいと思います」 「お寺は、法事やお参りをするだけの場所ではありません。気構える必要も、宗派を気にすることもなく、『誰もが癒しを感じる場所』なんですね。ですから、どうぞ気軽にご来寺いただき、花々を愛で、癒しを感じ、落ち着きに満ちたひとときを楽しんでいただきたいと思います」 |

むさしの散歩道トップへ戻る