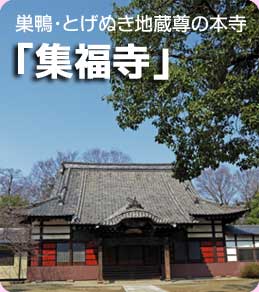

| 熊谷市郊外の下奈良地区、こんもりとした自然林に囲まれて佇む「萬頂山集福寺」。 妻沼聖天山や文珠寺など、県外からの観光客も数多く訪れる寺社仏閣が点在する熊谷にあってはむしろ地味な存在ですが、実は大寺院の代名詞である「七堂伽藍」の体裁をしっかりと整えた、知る人ぞ知る名刹の一つ。今回は「とげぬき地蔵尊」の呼び名で知られる東京・巣鴨の高岩寺と同じ「萬頂山」という山号を持つ「集福寺」を、高岩寺との浅からぬ縁も含めてご紹介します。 |

||

修行道場としての威風を示す七堂伽藍 修行道場としての威風を示す七堂伽藍集福寺の建立は鎌倉時代後期の永仁年間(1293〜1299年)。もともとは由良法燈圓明国師の開闢による臨済宗法燈派の本山でした。その後、室町時代末期の天文年間(1532〜1555年)に領主・成田下総守親泰が開基となり、新田氏の菩提寺だった上野国太田の金龍寺二世・永平道元法孫桂室秀芳大和和尚を開祖に迎え、同じ禅宗の曹洞宗へ改宗して今日に至っています。鎌倉時代には幕府より下馬札、豊臣秀吉からは殺生禁制札を拝領。天正末期には徳川家康より御禁制札、さらに慶長9年(1604年)には御朱印を賜るなど、いわゆる“お墨付き”の多さからも大寺院としての格が感じられます。 |

||

|

||

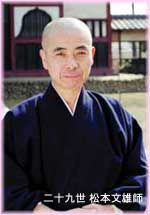

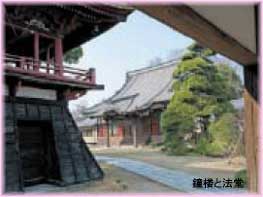

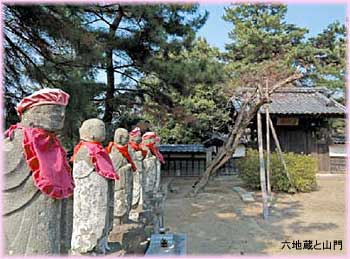

黄檗木庵禅師の書になる「萬頂山」の扁縁を掲げた「山門」。絢爛な彫刻や天井絵を施し、釈迦牟尼仏、釈迦尊者、阿難尊者、十六羅漢が祀られた「法堂」。釈迦牟尼仏や文殊菩薩、十六善神が安置された「仏殿」。道元禅師・桂室秀芳禅師の尊像を安置し、歴住諸大和尚、卍山道白大和尚、無学愚禅大和尚のご位牌を祀った「祖堂」。さらに庫裏、食堂、鐘楼などを備えた集福寺は、「七堂伽藍」の体裁をしっかりと整えた数少ない名刹の一つと言っていいでしょう。 「ここはかつて多くの修行僧たちが共同生活をした修業道場の一つ。毎年、法戦式ができる寺なんです」と語るのは平成4年より集福寺の住職をしている松本方丈。「法戦式」とは修行層を一人前の僧侶として認める儀式のこと。通常、弟子は二人までと定められているため、法戦式は一つのお寺で2回までしか行うことができませんが、集福寺の場合は何人でも修行僧を引き受け、法戦式を執り行うことができる、いわば“エリート養成機関”のような存在。それが大人数で寝泊まりできる庫裏や食堂を備えた理由であり、その名残りは今も随所に見て取れます。一定規模の大寺院でしか見ることのできない「七堂伽藍」だけでも、足を運んで一見する価値はありそうです。 |

||

「とげぬき地蔵」とは本寺・末寺の関係 冒頭で述べた通り、集福寺の山号は「とげぬき地蔵」で有名な東京・巣鴨の高岩寺と同じ「萬頂山」。もちろん、それは偶然ではありません。一般にはほとんど知られていないその縁について、松本住職は次のように教えてくれました。 「実は巣鴨の高岩寺の開祖は集福寺の五世扶嶽太助大和尚で、集福寺と高岩寺は本寺と末寺、言わば親子の関係です。正確な資料はありませんが、この地を訪れた徳川家康が六世桂岩宗嫩大和尚の徳に触れ、是非にと請われて江戸へ移り、高林寺を開山したと伝えられています」 |

|

|

俗に言う“のれん分け”の形で本寺から離れ、新たに寺(山)を開くことはさほど珍しいケースではないようですが、それにしても「とげぬき地蔵」の高岩寺が末寺で、集福寺が本山、というのは意外な事実。これもまた、知られざる集福寺の“格”を示すものと言えるかも知れません。 俗に言う“のれん分け”の形で本寺から離れ、新たに寺(山)を開くことはさほど珍しいケースではないようですが、それにしても「とげぬき地蔵」の高岩寺が末寺で、集福寺が本山、というのは意外な事実。これもまた、知られざる集福寺の“格”を示すものと言えるかも知れません。歴史と格式を持つ修行寺であり、高岩寺の本寺でもある集福寺は、地域の人々にとっても特別な存在だったようです。もともと広大な寺域を持っていた集福寺は奈良小学校発祥の地であり、明治初期から末期までの40年近くは教育の場として人々に親しまれてきました。また、法堂に隣接する墓地には元衆議院議員で熊谷市の名誉市民でもある文人・石坂養平、そして郷土の偉人と名高い吉田市右衛門の墓があり、特に市右衛門の墓所は県指定の旧跡になっています。 |

||

下奈良村の名主・吉田家は代々、洪水や飢饉の被災者に対する援助や貧民への助成に力を尽くした家系。中でも市右衛門の社会福祉活動は県外にまでおよびました。明治23年、荒川流域の洪水に際して、静岡県から埼玉県庁に種籾数百俵が届きましたが、その荷札には「かつて我らの祖先が飢餓に見舞われた際、武州下奈良村の吉田市右衛門に受けた恩義に報いるため」と書かれていたそうです。ちなみに、埼玉三代銘菓の一つで熊谷名物の「五家宝」にまつわるさまざまな誕生秘話の中には、天明の飢饉の際に吉田家の倉が焼けたため、市右衛門が焼き米を出して地元民に与えたことが起源とする説もあるとか。いずれにしても、吉田市右衛門が為した偉業は枚挙の暇がないほどで、市内に残る「市右衛橋」などもその功績を今に伝えるものの一つ。集福寺でも毎年4月の大般若会で、市右衛門・六左衛門より寄進された「大般若経六百巻」が祈祷されています。 下奈良村の名主・吉田家は代々、洪水や飢饉の被災者に対する援助や貧民への助成に力を尽くした家系。中でも市右衛門の社会福祉活動は県外にまでおよびました。明治23年、荒川流域の洪水に際して、静岡県から埼玉県庁に種籾数百俵が届きましたが、その荷札には「かつて我らの祖先が飢餓に見舞われた際、武州下奈良村の吉田市右衛門に受けた恩義に報いるため」と書かれていたそうです。ちなみに、埼玉三代銘菓の一つで熊谷名物の「五家宝」にまつわるさまざまな誕生秘話の中には、天明の飢饉の際に吉田家の倉が焼けたため、市右衛門が焼き米を出して地元民に与えたことが起源とする説もあるとか。いずれにしても、吉田市右衛門が為した偉業は枚挙の暇がないほどで、市内に残る「市右衛橋」などもその功績を今に伝えるものの一つ。集福寺でも毎年4月の大般若会で、市右衛門・六左衛門より寄進された「大般若経六百巻」が祈祷されています。「とげぬき地蔵」との浅からぬ縁、「七堂伽藍」の堂々たる威風と、埼玉県から「ふるさとの森」に指定された自然豊かな境内、そして吉田市右衛門、石坂養平ら郷土の偉人たちが眠る墓所。知られざる見所がいっぱいの萬頂山集福寺へ是非一度、足を運んでみてください。 |

||

むさしの散歩道トップへ戻る

最大の特長は何と言っても「七堂伽藍」。伽藍とはもともと僧侶が集まり、修行する清浄な場所を意味しており、一般的には寺社の主要な建物を指します。伽藍を構成する主な要素は俗世との境界を示す山門、本尊を祀る本堂や塔、学習の場である僧堂、僧の住居である庫裏、食堂(じきどう)、鐘楼、東司(とうす)などで、「七堂伽藍」とはこれらの多くを揃えた形態を指します。要素や配置は宗派によってさまざまですが、禅宗においては山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、東司(または西浄)、浴室の構成を「七堂伽藍」と呼ぶのが一般的です。

最大の特長は何と言っても「七堂伽藍」。伽藍とはもともと僧侶が集まり、修行する清浄な場所を意味しており、一般的には寺社の主要な建物を指します。伽藍を構成する主な要素は俗世との境界を示す山門、本尊を祀る本堂や塔、学習の場である僧堂、僧の住居である庫裏、食堂(じきどう)、鐘楼、東司(とうす)などで、「七堂伽藍」とはこれらの多くを揃えた形態を指します。要素や配置は宗派によってさまざまですが、禅宗においては山門、仏殿、法堂、僧堂、庫院、東司(または西浄)、浴室の構成を「七堂伽藍」と呼ぶのが一般的です。